医院动态

【媒体看肺科】宝藏医生 | 林铿强:“铿”锵仁心“强”术为民

发布时间:2025-09-03

发布者:福建省福州肺科医院

阅读 : 1028

“主任,那次多亏了您的坚持,真的是癌!”近日,福建省福州肺科医院胸外科门诊里,一名患者家属向胸外科主任医师林铿强道谢。一年前,正是林铿强的一通电话把正在办出院手续的八旬老人“追”了回来,每每看到病理报告里“早期肺癌”的诊断,病人家属就心生感激,因为那通电话改变了病人的命运。

35年来,林铿强手中的手术刀如同天平,一端托着患者的生命,一端载着医者的良知。

林铿强。

忘不了“刀”下留人

1991年毕业后,林铿强进入福建省福州肺科医院胸外科工作。30多年的从医经验,让他不仅熟悉各种肺部疾病与纵隔肿瘤的手术治疗,还擅长肺部孤立性结节的诊断与鉴别,病人该做手术就做手术,不该做手术绝不过度治疗。

“主任,我到底要不要做手术?”采访当天上午,一名年轻人在门诊里十分纠结,因为有外院医生建议他赶紧做手术。

林铿强仔细诊察后,给出了不同的答案。他发现该患者CT检查提示肺部结节直径5毫米,纯玻璃,密度较低,且患者还是第一次查出结节,马上做手术有点过激,他建议3至6个月随访,万一结节发生变化,再做手术也不迟。

“很多患者随访5年至10年,结节都不会有变化,何必白挨一刀呢?”林铿强耐心解释,让患者释怀。

林铿强说,即便是微创化的胸腔镜手术,也一定要严把关,绝不漏掉一例早癌,也不能让患者白挨一刀。

在临床中,如果遇到一定要做手术的患者,他会尽力挽留,那可是救命的事。

一年前,一名80岁的依伯查出肺部结节,找林铿强诊治。他看完后觉得癌的概率大,建议手术。患者和家属都认为手术风险高,且不一定是癌,执意不做手术。就在依伯办理出院手续时,林铿强再次给他的亲属打电话。“影像学看,有胸膜皱缩、毛刺等,恶性的可能性很大,我建议还是做手术。”林铿强的坚持,让老人和家属下定决心做手术。

果然,术后病理显示是Ⅰ期的浸润性腺癌,也就是早期肺癌。如今,依伯每次来随访,他和家人总是提起林铿强“刀”下留人的事,并一遍又一遍表示感谢。

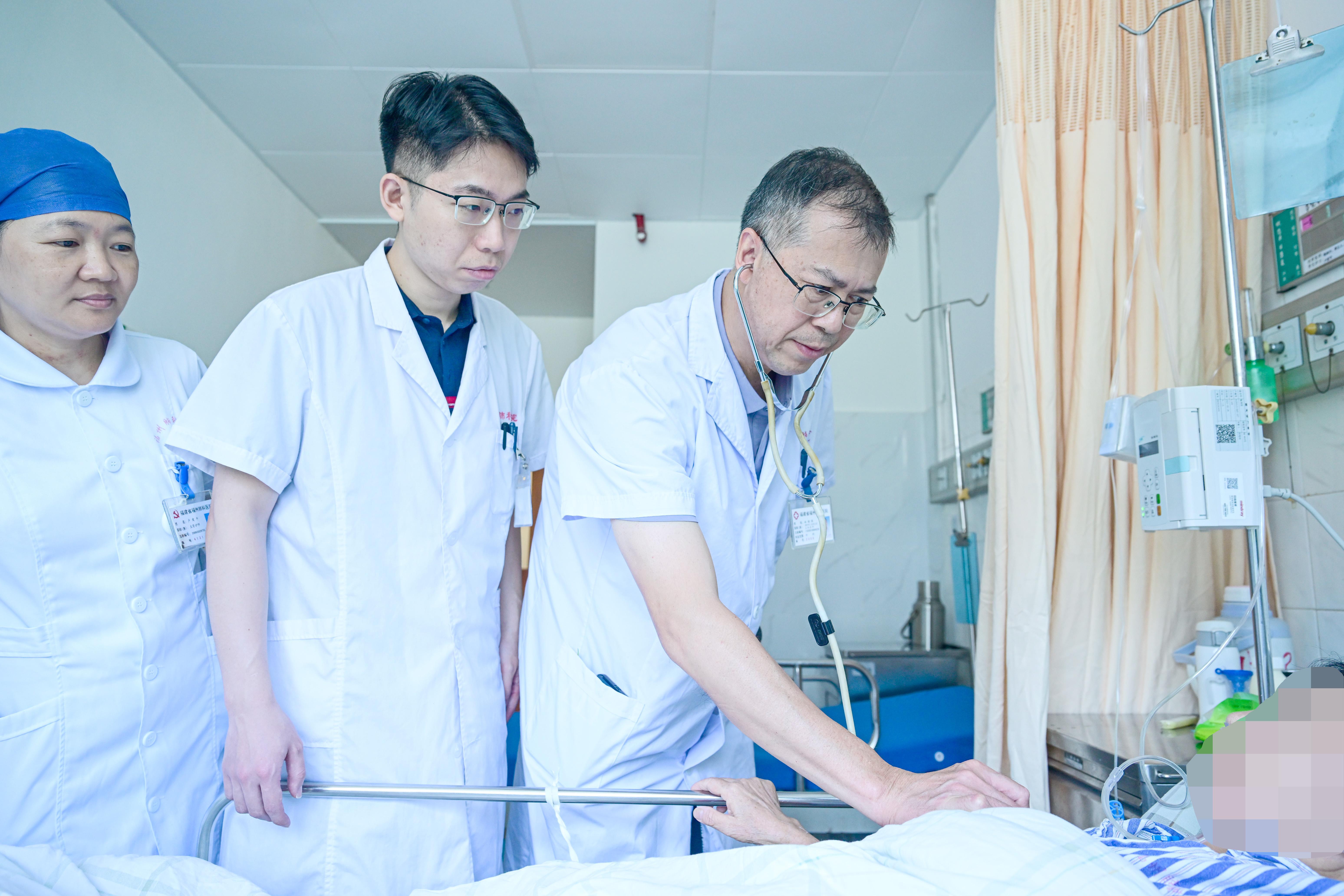

林铿强带领团队查房。

他的手术干净利落

作为外科医生,林铿强认为,手术业务精湛是成为一名好医生的基础。30多年前,他来到福建省福州肺科医院,毅然选择了外科,只因为他觉得“有挑战性”。

他回忆说,那时候做手术还是“大刀阔斧”,从前胸到后背,刀口长达36厘米,还要锯掉一段肋骨,手术时间又长,开胸半小时,关胸也要半小时。如今,随着技术的进步,微创的腔镜手术成为主流,开胸、关胸都只要5分钟。

技术的进步,意味着他需要不停学习,北京、上海、广州都留下了他学习的身影。如今,他擅长开展胸腔镜下双袖式肺叶切除术、肺癌根治术、肺段切除术、肺亚段及联合肺段切除术、肺大泡切除术及纵隔肿物切除术等术式。

他的手术,在同事眼里可以用干净利落来形容。

手术时,他动作干脆,耗时短,出血少,患者术后康复快。这背后除了丰富的经验积累之外,还和每场手术他都精打细算有关。

“每个手术,我们都希望患者创伤小、出血少、愈合快。”他说,为此,每一场手术的每一个细节,他都要精益求精。

近年来,医院有了3D打印技术引导下的荧光胸腔镜精准肺段切除术,进一步提高了肺癌的治疗效果,林铿强是该技术相关课题的负责人,助力科室科研发展。

林铿强到基层医院“授之以渔”,罗源县总医院成功开展首例胸腔镜下肺癌根治术。

图源:福建省罗源县医院

“主任,我还活着呢”

“主任,您怎么还没退休?”“主任,我还活着呢!”

诊室里,一些老患者朴素的问候总让林铿强感动。这些患者,有的术后十几年,有的已二十年。在年复一年的随访中,他们早已把林铿强当成亲人。

15年前,林铿强为张女士(化名)做了黏液腺癌切除手术,不仅挽救了她的生命,更让她成了“义务宣传员”,总是把需要帮助的病友引荐给这位救命恩人。

“看到患者健康地活着,是医生最大的幸福。”林铿强说,从医是自己儿时的梦想,“我的母亲身体不好,小时候我就想着要当一名医生救死扶伤。”

在他看来,一名好的医生不仅业务要精,而且对病人要细心耐心,要能把医学知识“翻译”给患者和家属听,让他们更好地理解病情和治疗方案。

他这么说,也是这么做,30多年来,变化的是医疗技术,不变的是一颗永不褪色的仁心。

备注:文章转载自福州晚报